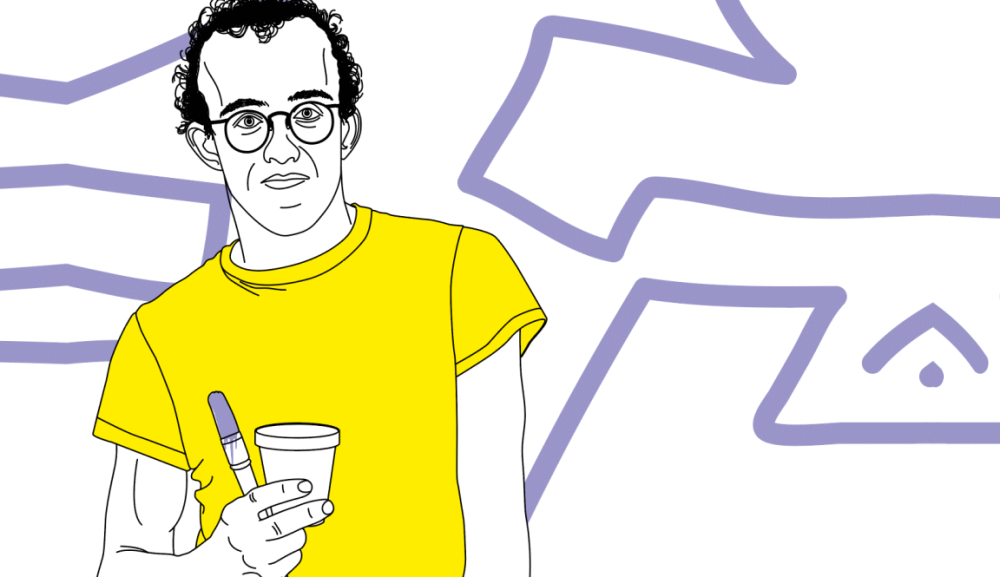

Kaléidoscopique Keith Haring

Grâce à lui, les années 80 demeurent à tout jamais hautes en couleurs, malgré le spectre du sida qui l’emporta à tout juste 31 ans.

Keith Haring, ses faux-airs de Woody Allen déglingué et ses personnages ondulants aux contours expressifs comme des points d’exclamations ont marqué de façon indélébile ma construction identitaire. À jamais cadenassé dans les années 1980, son univers pop ultra-coloré catapulté des États-Unis se juxtaposait dans mon esprit d’ado européen entre une pub Benetton, la silhouette de La Linea (série télé d’animation italienne créée par Osvaldo Cavandoli), un hit des Bronski Beat ou des Communards porté la voix puissante et haut perchée de Jimmy Somerville, ainsi qu’une certaine idée de punk faussement naïf.

En rembobinant en accéléré, tout se recoupe. Keith Haring, c’est mon enfance de l’art à moi, ainsi qu’à toute une génération biberonnée de pop culture sur MTV. Un artiste idéalisé dont j’ai pris conscience de l’ampleur de l’œuvre seulement après sa mort, survenue le 16 février 1990. Il n’avait que 31 ans, je venais d’avoir 18 ans. Deux ans auparavant, il apprenait qu’il était infecté par le VIH. Il avait consacré les derniers mois de sa vie à la lutte contre la maladie, mettant son art et sa notoriété au service du combat pour le rendre plus visible. En 1989, la Keith Haring Foundation voyait le jour pour venir en aide aux enfants et soutenir les organisations luttant contre le sida. Keith Haring, ce sont des multitudes de ramifications culturelles qui dansent dans mon esprit comme ses héro·ïne·x·s non genré·e·x·s.

Rêves en fluo

Au commencement était Barbie. Perplexe face aux injonctions de ma mère qui estimait que la poupée mannequin, ses seins en obus ubuesques et ses proportions inhumaines représentaient la décadence tout droit venue des États-Unis, je continuais de vénérer sans sourciller les décolletés vertigineux des stars hyper brushées de Dallas. C’était le début des années 80, on rêvait en fluo. Bien avant internet, le décalage culturel était excitant: le meilleur des États-Unis finissait toujours par déferler sur la vieille Europe.

Une des meilleures amies de ma mère qui avait une boutique à Bienne se rendait régulièrement aux States pour en rapporter le dernier cri. Dans ses valises, elle avait aussi ramené les premiers vinyles de Cyndi Lauper, Janet Jackson et Madonna, bien avant qu’elles ne deviennent des superstars internationales. Je passais des heures à écouter le premier album de la Ciccone et ses morceaux calibrés pour l’aérobic, totalement médusé par la pochette et les trois photos d’elle en noir et blanc avec ses chaînes autour du cou et son nombril à l’air. C’était la genèse de ma passion pour la pop culture. À travers le prisme de la Material Girl, j’allais forger mon goût personnel pour une poignée d’artistes qui n’étaient pas moins fascinés par elle: Andy Warhol, Robert Mapplethorpe, Jean-Michel Basquiat et… Keith Haring.

Space invader avant l’heure

De lui, j’ai commencé par découvrir les créatures dessinées se télescopant sur des fonds chromatiques qui allaient s’imprimer au plus profond de mon âme. A la croisée de la BD et du street art, l’art de Keith Haring s’appliquait autant à des bagnoles comme il l’avait fait sur des modèles de BMW et de Jeep, qu’à des costumes de scène pour sa copine Madonna justement, ou Grace Jones, qu’il avait peinte à même le corps. Inscrit dans la lignée des plus flamboyantes figures pop de sa génération, Keith Haring a rapidement envahi la scène internationale. Proche de la musique, il était proche de Claude Nobs et Pierre Keller, respectivement directeurs du Montreux Jazz Festival et de l’ECAL, et amis. À l’initiative du second qui l’avait découvert à New York, il avait créé l’affiche du MJF en 1983 alors qu’il était encore peu connu. Dans la foulée, il avait également dessiné des affiches pour la Dolce Vita, le fameux club rock lausannois des années 80 dont la ville ne s’est jamais remise. Comme tous les kids de l’époque, j’étais fan de son univers multiforme que l’on retrouvait déjà imprimé en cartes postales dans les shops des musées. Je n’ai découvert son visage que plus tard. Trente et un ans après sa disparition, les couleurs de son œuvre pléthorique n’ont jamais été aussi vives à mes yeux.