Genève au temps des racoleuses

Le 9 mars, les cendres de l’écrivaine et «courtisane» Grisélidis Réal seront transférées au cimetière historique de Plainpalais, à Genève. La polémique suscitée par cette décision rappelle celle qui faisait rage il y a plus de 100 ans autour de la prostitution.

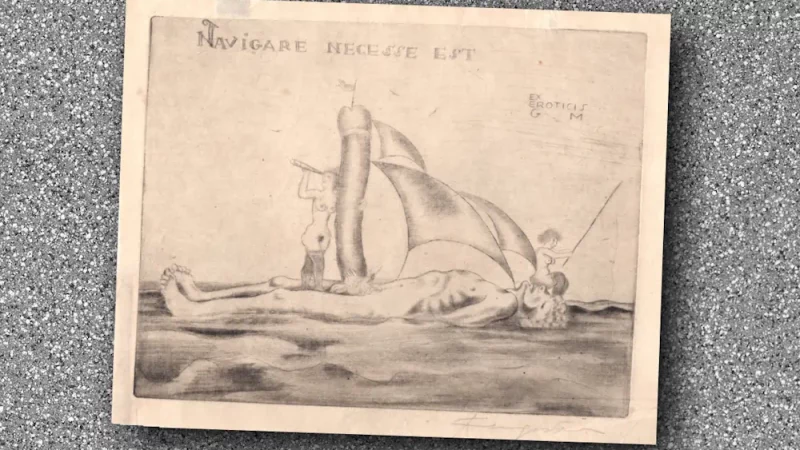

Licencié d’histoire à l’Université de Genève, Sébastien Bourquin est l’auteur d’un livre sur la vie des prostituées à Genève à la fin du XIXe siècle. Il l’a dédié à Grisélidis Réal, la militante et l’écrivaine internationalement célébrée. Elle qui a contribué à mettre enfin en mots l’existence de générations de femmes décrites jusque là «en creux», à travers les discours opportunistes des politiques, les rapports de police et les observations empreintes de voyeurisme de leurs voisins.

Quel est le visage de la société genevoise dans la seconde moitié du XIXe?

Sébastien Bourquin – Genève vit alors un boom économique sans précédent. La population double en 50 ans, essentiellement grâce à l’immigration provenant de Suisse et de France voisine. Pour la première fois, beaucoup de jeunes femmes viennent seules à Genève à la recherche d’un emploi. Mais le travail n’est pas permanent. La main d’œuvre étrangère chôme à certaines périodes. Les premières touchées sont les femmes, qui doivent subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille.

D’où le développement d’une prostitution informelle relativement répandue…

– Oui, il arrive qu’une travailleuse qui perd son emploi se prostitue en attendant de retrouver une nouvelle place. Dans les cas les plus obscurs, cette prostitution s’exerce au domicile familial, ce qui fait mesurer à quel point cette activité découle de situations particulièrement dramatiques. Les femmes doivent être particulièrement prudentes, car si elles attirent l’attention, elles peuvent se faire expulser du canton – avec des conséquences catastrophiques. Aussi le racolage est-il décrit de manière assez surréaliste: on ouvre la fenêtre, on appelle le client, et on referme les volets. C’est la technique du coucou suisse. Avec toujours, en toile de fond, un proxénète qui veille à ses «marmites», comme on disait à l’époque.

Il existe alors à Genève une prostitution «légale» dans des maisons closes. Mais les conditions de vie y sont déplorables – et les suicides fréquents…

– Les «maisons de tolérance» s’appuient sur des réseaux de trafic humain, tels qu’on les connaît hélas encore aujourd’hui, et dont il est quasiment impossible de sortir. Très jeunes, les femmes sont endettées de force et ne peuvent pas se libérer de leur condition tant qu’elles n’ont pas remboursé leurs dettes. Mais le système est fait de telle manière à ce que la dette augmente et suive la prostituée tout au long de son parcours, qui les mène de ville en ville à un rythme rapide. A mon sens, on peut vraiment parler d’esclavage.

Dans de telles conditions, comment expliquer qu’en 1896, les Genevois fêtent, véritablement, le rejet d’une votation demandant la fermeture des maisons closes?

– C’est moins un débat moral qu’une lutte politique qui se cristallise alors autour de la question de la prostitution. Il faut rappeler que suite à la «révolution radicale» de 1848, Genève rompt partiellement avec son côté puritain. La prostitution s’intègre pleinement dans cette nouvelle donne où progrès rime avec liberté – y compris d’aller voir les prostituées… Du côté des conservateurs, on parle des prostituées comme de «créatures qu’il faut ramener dans le droit chemin». En même temps, on a l’impression qu’eux aussi utilisent cette question à des fins politiques, pour attaquer les dirigeants radicaux et le «proxénétisme d’Etat». En effet, les maisons closes doivent acquérir une patente comme les cafés et payer une taxe sur chaque prostituée. Cela dit, chacun s’accorde à considérer les prostituées comme un danger pour l’ordre public. C’est pour cela que les maisons sont «closes»: il ne doit pas y avoir de débordement dans la rue, et surtout, pas de propagation de maladies.

En l’absence de documents laissés par les prostituées elles-mêmes, vous avez basé vos recherches sur les documents de police. Quelle image projettent-ils de la prostitution?

– Ce qui m’a surtout permis de «percer les murs», ce sont les récits des voisins qui déposent plainte à la police. Ce qui définit le mieux la perception de la prostitution par la société genevoise, c’est la notion de racolage, et le bruit ou le scandale qui y sont liés. On s’intéresse moins aux problèmes de vie qu’aux nuisances. Agents et voisins soupçonnent aussi des filles de racolage à cause de détails d’habillement. Et dans certains cas, on a le sentiment que ce qu’observe la police, ce n’est guère que des femmes en train de tromper leur mari. Il y a un côté très voyeuriste.

Peut-on aussi deviner l’apparition de femmes exerçant librement la prostitution, précurseurs de celles que l’on appellera, bien plus tard, «travailleuses du sexe»?

– Ce n’est pas impossible. Mais il faut rappeler que pour les clandestines, la prostitution est un métier peu rémunérateur. Qui plus est, il est risqué à cause des maladies et de la police. Cela dit, je suis tombé sur des cas étonnants, comme celui d’une femme de bonne situation qui recevait des clients chez elles dès que son mari partait au travail. On est là sans doute devant une prostitution de luxe, et probablement de choix. Mais elle avait fini par être dénoncée par sa bonne! Il y avait aussi des prostituées qui exerçaient légalement à leur compte, et auxquelles l’Etat proposait un statut d’indépendantes. Ce statut a survécu à la fermeture des maisons closes à Genève en 1925.

Racoleuses et proxénètes, Prostitution clandestine à Genève à la fin du XIXe siècle, de Sébastien Borquin, Editions Alphil.