Collard, premier cafard

Juste avant de mourir du sida, Cyril Collard adapte en 1992 son autobiographie au cinéma. «Les Nuits Fauves» a marqué la jeune génération française. J’avais 11 ans.

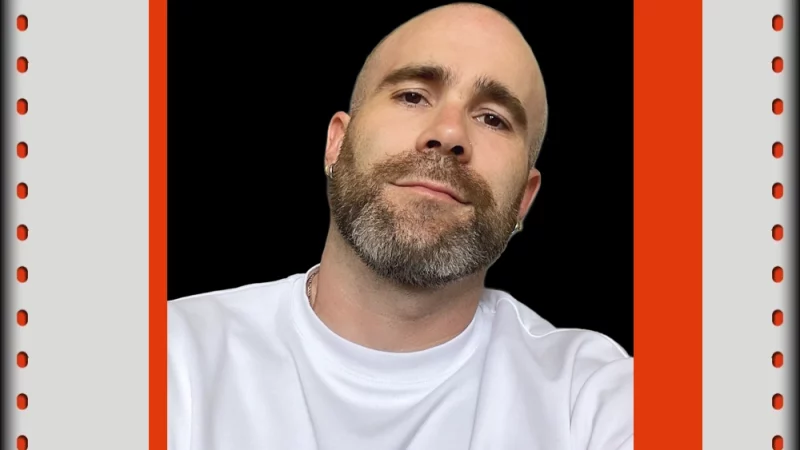

Ils ont annoncé au 20 heures que Cyril Collard était mort. J’étais rivé sur la télé. Il était beau. Sa gueule, sa boucle, son débardeur sous sa chemise en jean. Il était beau parce qu’il était sauvage, parce que c’était un adulte qui tout à coup n’existait plus. Un mirage. J’étais subitement amoureux de lui ou de son absence. Collard m’a collé le cafard, un premier vrai cafard d’enfant, la boule au ventre enfoncé sur le canapé brun du salon.

Pourtant, je ne le connaissais pas. À bientôt 11 ans, je n’avais pas vu Les Nuits Fauves. Mais sa disparition et les seuls brefs extraits du film racontaient un drame plus vaste qui me dépassait. Une hécatombe générationnelle ravageait le corps des garçons pendant que je vivais ma petite révolution seul dans mon lit : j’avais découvert mes premiers orgasmes sans sperme en m’astiquant sur un refrain en boucle des Boyz II Men. Si je fabule un peu, c’était déjà une sorte de sentiment d’appartenance. «Bi», «nuits», «fauves», «séropo», «sida». Ces mots encore abstraits s’entrechoquaient dans un drôle de pressentiment. Cyril. Collard. Cyril. Collard. Le prénom et le nom entêtants de cet inconnu semblaient n’appartenir qu’à moi. J’étais triste, comme s’il m’avait abandonné. Un adulte, un acteur, un homme inaccessible et fantasmé comme ces serveurs ou moniteurs de ski pour qui j’aurais souvent voulu compter en vacances. Mais Cyril Collard était plus que ça. Il n’était pas seulement homo-érotique. Il était l’idée dévastatrice de l’amour perdu d’avance.

Syndrôme-d’immuno-déficience-acquise. Ces mots techniques les uns à la suite des autres avaient quelque chose d’effrayant. Surtout ce truc acquis qui sonnait définitif

Je ne savais pas ce que c’était, le sida. Mais je me rappelle des termes rationnels hachés par mon père qui tentait de m’expliquer: syndrôme-d’immuno-déficience-acquise. Ces mots techniques les uns à la suite des autres avaient quelque chose d’effrayant. Surtout ce truc acquis qui sonnait définitif. Pas bien longtemps après, je perdrais un petit fauve du sida des chats. Puis bien plus tard, le virus passerait par moi. Comme la réalisation d’une prophétie plus puissante que la parano et les tests. Bref, nous, après eux, les enfants d’ici des années 80 et 90, on se sera sexualisés sous cette menace.

Aujourd’hui, chaque fois que je marche sous un pont à Paris, je repense aux scènes de cruising du film. Jean vit double. Il aime Laura mais s’enfonce aussi la nuit là où ça rôde, là où les mecs s’observent, codant des gestes furtifs entre les poteaux, avant de se prendre clandestinement.

C’était le 5 mars 1993. Trois jours seulement avant la cérémonie des Césars où Romane Bohringer avait gravi la scène avec de longs gants noirs, un haut chapeau et ses 20 ans. Elle avait sangloté, rendant hommage à Cyril Collard en espérant qu’il était fier d’elle là où il était. Elle avait tendu d’émotion la salle, nous avec derrière les écrans et tous les muscles du visage de son père, dans un moment simultané de reconnaissance et de deuil. Une histoire banale et brutale de transmission – audacieuse au cinéma. Ce soir-là, Romane émue gagnait le Meilleur espoir féminin et moi, j’étais égaré dans mon premier désespoir masculin.

Illustration: Balmer Hählen